『源氏物語の色辞典』

吉岡 幸雄 著

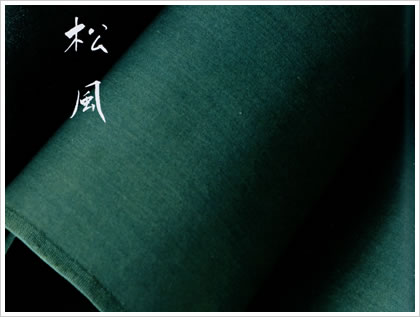

『源氏物語の色辞典』「松風」より

「松風」より

新年にふさわしい色は、やはり松の緑ではないだろうか。

雄々しい姿で空に向かって真っすぐに伸びるものがあるかと思えば、海からの強い風を受け、それに耐えるかのように屈折しながらも、大きく伸びていくものもある。そしてその葉は、厳しい寒さのときも、暑い盛りにも、いつも変わらず緑をたたえている。

松の語源は、「待つ」であるという。晩秋の霜、そして冬の到来を告げる初雪を待っているということに由来するという。その寒さのなかでも、なお美しさを失わず、千歳の緑あるいは常磐の緑といわれ、まさに不易の美をたたえて永久をあらわし、人の生命、不老不死の象徴として尊ばれてきた樹である。

日本では、平安時代より「影向の松」といわれ、神が降りてくると信じられてきた。平安時代には、正月の初子の日には、芽吹いたばかりの小松を引いてきて部屋に飾る習わしがあった。それを「小松引き」という。神が宿るといわれる、生命力の強い松にあやかりたいと願ったのである。

このような習わしが、やがて正月を迎えるにあたっての門松になったのである。

松の緑は、藍の甕で濃く染めて、そのうえに刈安の黄色をわずかにかけ、深い緑色に仕上げる。

王朝の人々は、自らの生命が常磐なることを願って「松の襲」の衣裳を着たのである。

王朝人たちは季節にあった多彩な衣裳をまとい

華麗な色の競演をしていた…

吉岡幸雄著『源氏物語の色辞典』

1月カレンダー付き壁紙

吉岡幸雄の仕事展「日本の暦・色かたち」(撮影: 齋藤芳弘) より、染司よしおかの植物染作品を壁紙にしました。

お使いの画面の解像度に合ったサイズをお選びください。

『王朝のかさね色辞典』中身紹介動画

日本の伝統色 ミニ知識

![染司よしおかに学ぶ はじめての植物染め[新装改訂版] 詳細情報へ](../shop/imgm/9784879406538.jpg)